如果说盛唐文人的杯中酒积淀的是旷达或散淡的心绪,酒中品尝到的,却只能是万般的辛酸与苦涩了。随着天下承平既久,统治者日思安逸,怠于政事,各种党争不断,渐渐宦官当权,朝廷内外奢靡之风开始盛行。随之而来的“安史之乱”,更是将盛唐的歌舞升平撕得粉碎。唐王朝经过这样一番折腾,政事日益混乱,财政也经常入不敷出,原先的气魄与富贵,仿佛梦一般消散。各地的军变、小股的农民起义,此时成了统治者解决不完的问题。庞大的军费开支、豪华的宫廷开销以及救灾赈荒等突发事件的财政开销,使朝廷的财政不堪重负。加之藩镇割据的局面已然形成,大唐王朝的危局,已经一步步的显现。那么晚唐文人在为了应付各种危机,朝廷不得不在财政上锱铢必较、多渠道筹资。酒作为奢侈消费品,在此时的统治者眼中便成为耗费糜谷、私利甚丰的商品,既头疼又眼红。从唐肃宗乾元元年(公元758年)开始,朝廷以粮食不足、酿酒消耗过大为由,首先在京城及京畿地区禁止民间酿酒活动。以后几年中,官府不断地加大了酒禁的力度和范围,同时对民营酒户的征税也变得频繁和严密。到唐德宗建中年间(公元780年-783年),朝廷为兴兵平叛,谋划军费,遂下令榷酒。从此,酒成为朝廷严控的商品,被纳入到政权的财政体系。酿酒权和卖酒权由官府掌握后,为垄断酒利,官府曾辅以严苛的律法禁止民间私人酿酒。一旦发现私酿行为,地方官府的处罚,最重的可以处死;有的地方甚至还出现了“一人私酿,数家株连”的案件。然而由于酒利丰厚,小民犯禁现象禁而不绝,从而导致了“以酒禁坐死者,每岁不知数”(元稹(元氏长庆集》)的结果。

唐中后期实行榷酒后,山西的酿酒业不可避免地受到了相当的影响,民间私酿更是受到了巨大的冲击。然而严禁之中亦有特例。由于山西酒的品种繁多,加之工艺独特,地方官府并不能完全管制,而是实行榷麹为主的政策。加上并、汾酿造的乾和、竹叶青为当时朝廷的宫廷御酒,从而为山西酒业在一定程度上仍留有一些自由空间。从整体上来说,唐中后期时,山西从事酿酒的人数变化不是很大,较实行严格榷酒的地方要活跃得多,山西本地的饮酒之风仍然比较兴盛。但相比于盛唐时期宽松、自由的酿酒、售酒环境来说,这一时期以乾和酒为代表的山西酒业相对有所衰落,酿销日减。到唐后期时,战祸连绵,天灾不断,人民生活困苦不堪,粮食减产、绝收的现象日益严重,导致了以粮食为主要原料的酿酒业,也在一次次的冲击中,生产极不稳定。酿酒民户也因而时时停滞,有时甚至被迫停业。从酿酒这个行业就能看出,昔日盛极一时的大唐帝国,已经开始在风雨中飘摇了。在这个乱象丛生的年代,一个对后世杏花村汾酒产生过巨大影响的人物出现了,他就是杜牧。

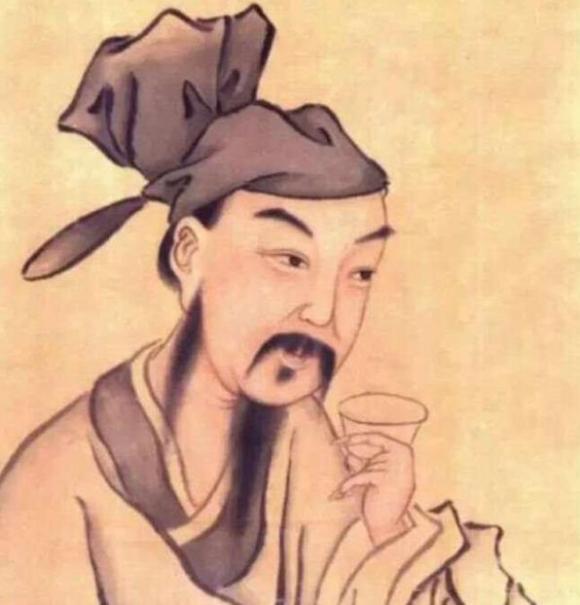

杜牧(803年-852年),字牧之,号樊川居士,京兆万年(今陕西西安)人。杜牧出生于诗书之家,虽然不能说从小就过着钟鸣鼎食般的生活,但从未受过半点穷。杜牧的爷爷杜佑,曾经是德宗、顺宗、宪宗三朝宰相,还写过一本典章学的必读巨著《通典》,天下的文士名流,有不少就出自他的门下,这给了自幼好学的杜牧,以深厚的家学功底。早年,杜牧参加科举考试时,就曾以(阿房宫赋)一文,表现出了他对政治、军事的过入见解。太学博士吴武陵看过这篇文章后,大为赞叹,竟然亲自上门去求见主持科举考试的礼部侍郎崔郾,竭力向他举荐,称杜牧有大才,应该受到重用。后或经常滥用的成语“勾心斗角”,就出自《阿房宫赋》,不过,杜牧当时的义是指宫室建筑的内外结构精巧严整,绝没有现在各呈心机,明争暗斗的寓意。

杜牧确实有才华,而且政治才华出众。他专门研究过孙子,写过十三篇《孙子》注解,也写过许多策论咨文。特别是有一次,他献计平虏,被宰相李德裕采用,大获成功。这种军事天赋并不似赵括般的纸上谈兵,而是对敌我双方态势的深刻把握后的运筹帷幄,决胜千里。可惜社牧有相才,而无相器,又生不逢时在江河日下的晚唐,盛唐气息已一去不返。诸帝才庸,边事不断,一系列的内忧外患如蚁穴溃堤,大唐之舟外渗内漏。熟读史书,看透时局的杜牧,也无法力挽狂澜,只得无奈将一腔悲愤交于酒肆。对于杜牧而言,饮酒,成了疗伤祛痛的乐事。杜牧诗中,饮酒之句俯拾皆是,他甚至情愿“一世一万朝,朝朝醉中去”,刚刚“乞酒缓愁肠”,却不料又是“得醉愁苏醒”。一个胸怀韬略,对天下大势有深刻认识却无力回天的“清醒者”,杜牧做不到“世人皆醉我独醒”,他只能在醉酒中去麻痹自己,忘却烦恼。

地址:山西省太原市迎泽区五龙口南巷359号 省糖酒副食公司8208室

火爆招商热线:0351-3284999

copyright 2021-2025 版权所有 山西武成帝集团股份有限公司

关注二维码

获取福利政策